1.

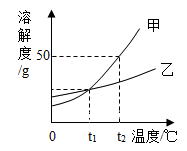

如图是KNO3和NaCl的溶解度曲线。下列说法中正确的是

A.

NaCl的溶解度不受温度的影响

B.

t1℃时,KNO3饱和溶液中溶质的质量分数是20%

C.

在温度低于t2℃范围内,KNO3的溶解度始终小于NaCl的溶解度

D.

t2℃时,NaCl饱和溶液与KNO3饱和溶液中,溶质的质量分数不一定相等

【考点】

固体溶解度曲线及其作用;

溶质的质量分数及相关计算;