1.

帕金森病(PD)是一种神经退行性疾病,开始出现 ―侧肢体震颤(如手抖)或运动笨拙等精细运动障碍,而后出现运动迟缓、肌肉僵直等运动功能障碍。前期研究表明大脑黑质区多巴胺能神经元的数量减少后引发 PD。

(1)

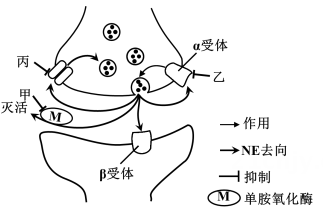

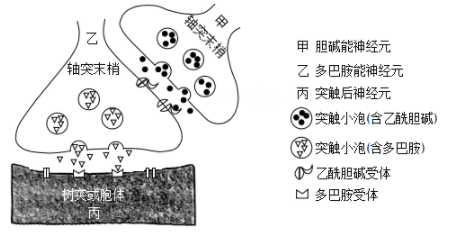

如图 1 所示,黑质区多巴胺能神经元在酪氨酸羟化酶(TH)等作用下将酪氨酸最终转化成多巴胺,多巴胺能神经元的轴突会延伸到纹状体,多巴胺储存在轴突的 中。当神经冲动传到轴突末梢时,释放到突触间隙,此过程需要(细胞器)提供能量。

(2)

进一步研究发现,PD 与黑质区多巴胺能神经元中的线粒体损伤有关。为研究线粒体 损伤是导致 PD 的病因还是结果,研究者定向敲除黑质区多巴胺能神经元的编码线粒体 蛋白的 N 基因,获得了线粒体损伤的基因敲除小鼠。该小鼠黑质区多巴胺能神经元主要依赖 呼吸提供能量。分别检测出生后不同时间的基因敲除野生小鼠的相关指标,结果如图 2、3。

(3)

根据研究结果提出延缓 PD 的思路:。

①研究结果表明。

②实验结果是否支持前期研究结论:脑黑质区多巴胺能神经元的数量减少后引发 PD,请做出判断并说明理由。

【考点】

突触的结构;