一日的春光

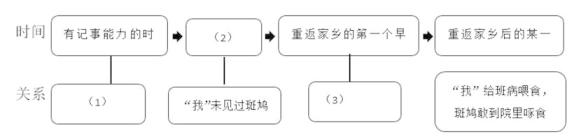

去年冬末,我给一位远方的朋友写信,曾说:“我要尽量地吞咽今年北平的春天。

今年北平的春天来得特别的晚,而且在还不知春在哪里的时候,抬头忽见黄尘中绿叶成荫,柳絮乱飞,才晓得在厚厚的尘沙黄幕之后,春还未曾露面,已悄悄地远引了。

天下事都是如此

去年冬天特别的冷,也显得特别的长。每天夜里,灯下孤坐,听着扑窗怒号的朔风,小楼震动,觉得身上心里,都没有一丝暖气。一冬来,一切的快乐、活波、力量、生命,似乎都冻得婘伏在每一个细胞的深处。我无聊地慰安自己说:“等着罢,冬天来了,春天还能很远吗?”

然而这狂风,大雪,冬天的行列,排得意外的长,似乎没有完尽的时候。有一天看见湖上冰软了,我的心顿然欢喜,说:“春天来了!”当天夜里,北风又卷起漫天匝地的黄沙,愤怒地扑着我的窗户,把我心中的春意又吹得四散。有一天看见柳梢嫩黄了,那天的下午,又不住地下着不成雪的冷雨,黄昏时节,严冬的衣服,又披上了身。

九十天看看过尽一一我不信了春天!

几位朋友说,“到大觉寺看杏花去罢。”虽然我的心中,始终未曾得到春的消息,却也跟着大家去了。到了管家岭,扑的风尘里,几百棵杏树枝头,一望已尽是残花败蕊;转到大工,向阳的山谷之中,还有几株盛开的红杏,然而盛开中气力已尽,不是那满树浓红,花蕊相间的情态了。

我想,“春去了就去了罢!”归途中心里倒也坦然,这坦然中是三分悼惜,七分憎嫌,总之,我不信了春天。

四月三十日的下午,有位朋友约我到挂甲屯吴家花园去看海,“且喜天气晴明”

一一现在回想起来,那天是九十春光中唯一的春天一一海棠花又是我所深爱的,就欣然地答应了。

海棠是浅浅的红,红得“乐而不淫”,淡淡的白,白得“哀而不伤”,又有满树的绿叶掩映着,秾纤适中,像一个天真、健美、欢悦的少女,同是造物者最得意的作品。

斜阳里,我正对着那几树繁花坐下。

春在眼前了!

这四棵海棠在怀馨堂前,北边的那两棵较大,高出堂檐约五六尺。花后是响睛蔚蓝的天,淡淡的半圆的月、遥俯树梢。这四棵树上,有千千万万玲珑娇艳的花朵,乱哄哄地在繁枝上挤着开……

看见过幼幼稚园放学没有?从小小的门里,挤着的跳出涌出使人眼花缭乱的一大群的快乐、活波、力量和生命;这一大群跳着涌着的分散在极大的周国,在生的季候里做成了永远的春天!

那在海棠枝上卖力的春,使我当时有同样的感觉。

一春来对于春的憎嫌,这时都消失了,喜悦地仰首,眼前是烂漫的春,骄奢的春,光艳的春一一似乎春在九十日来无数地徘徊瞻顾,百就千拦,只为的是今日在此树枝头,快意恣情地一放!

看得恰到好处,便辞谢了主人回来。这春天吞咽得口有余香!过了三四天,又有友人来约同去,我却回绝了。今年到处寻春,总是太晚,我知道那时若去,已是“落红万点愁如海”,春来萧索如斯,大不必去那如海的愁绪。

虽然九十天中,只有一日的春光,而对于春天,似乎已得到了酬报,不再怨恨憎嫌了。只是满意之余,还觉得有些遗憾,如同小孩子打架后相寻,大家忍不住回嗔作喜,却又不肯即时言归于好,只背着脸,低着头,噘着嘴说,“早知道你又来哄我找我,当初又何必把我冰在那里呢?”

一九三六年五月八日夜,北平

(作者:冰心。有删改)